“La corrupción es el problema más grave que afronta el país”

Entrevista profunda al Doctor Jorge Campos, ex fiscal de Estado, realizada por el periodista paranaense Julio Vallana publicada en 2013 en Diaro UNO

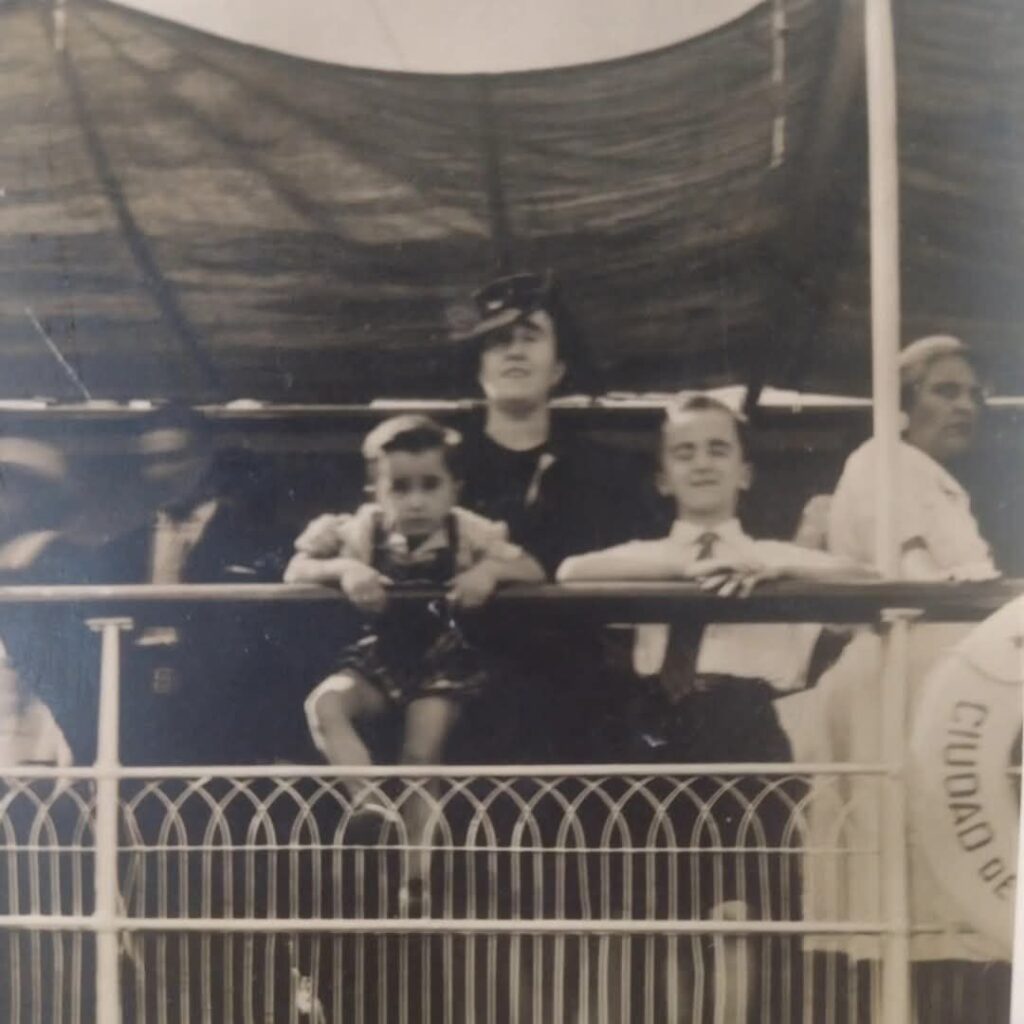

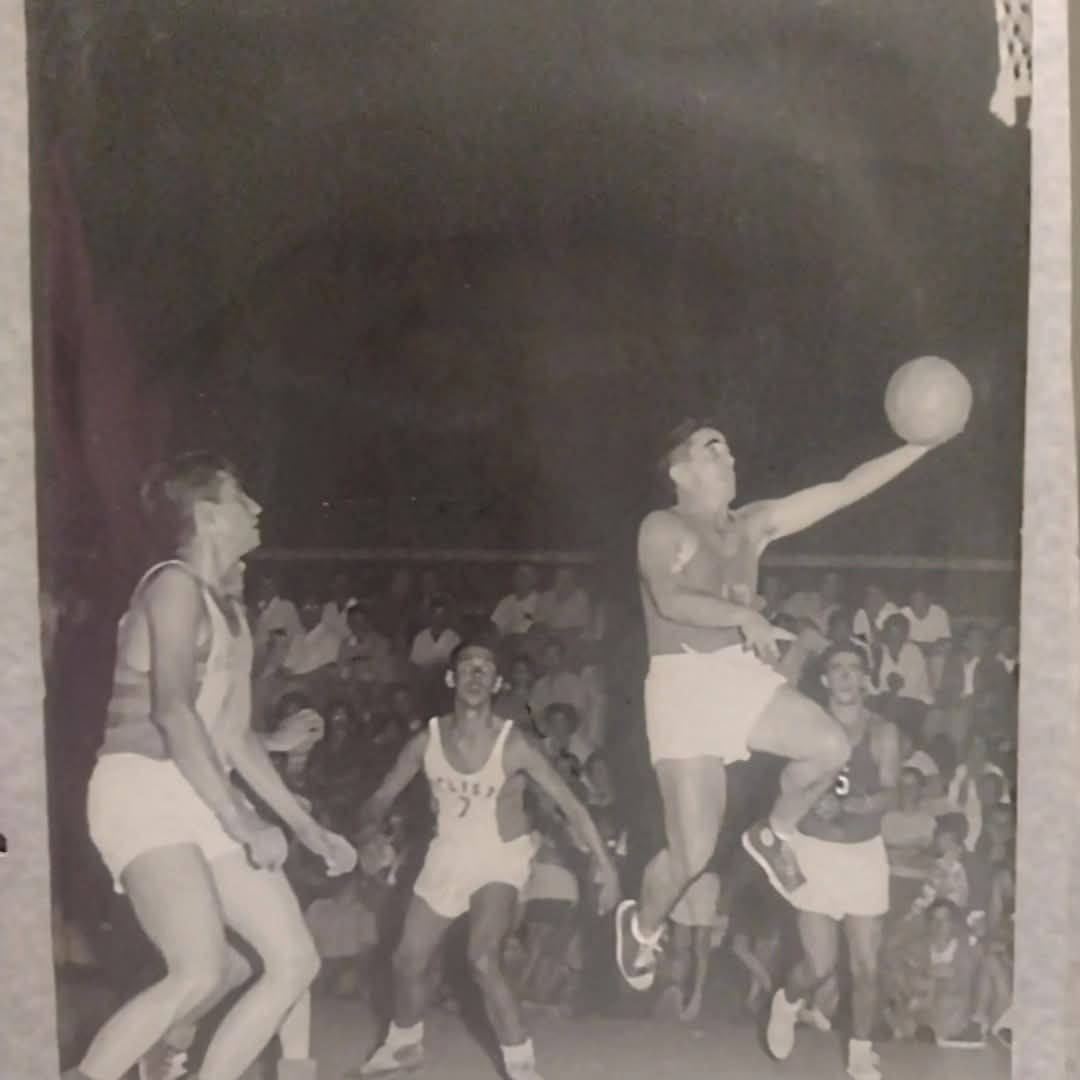

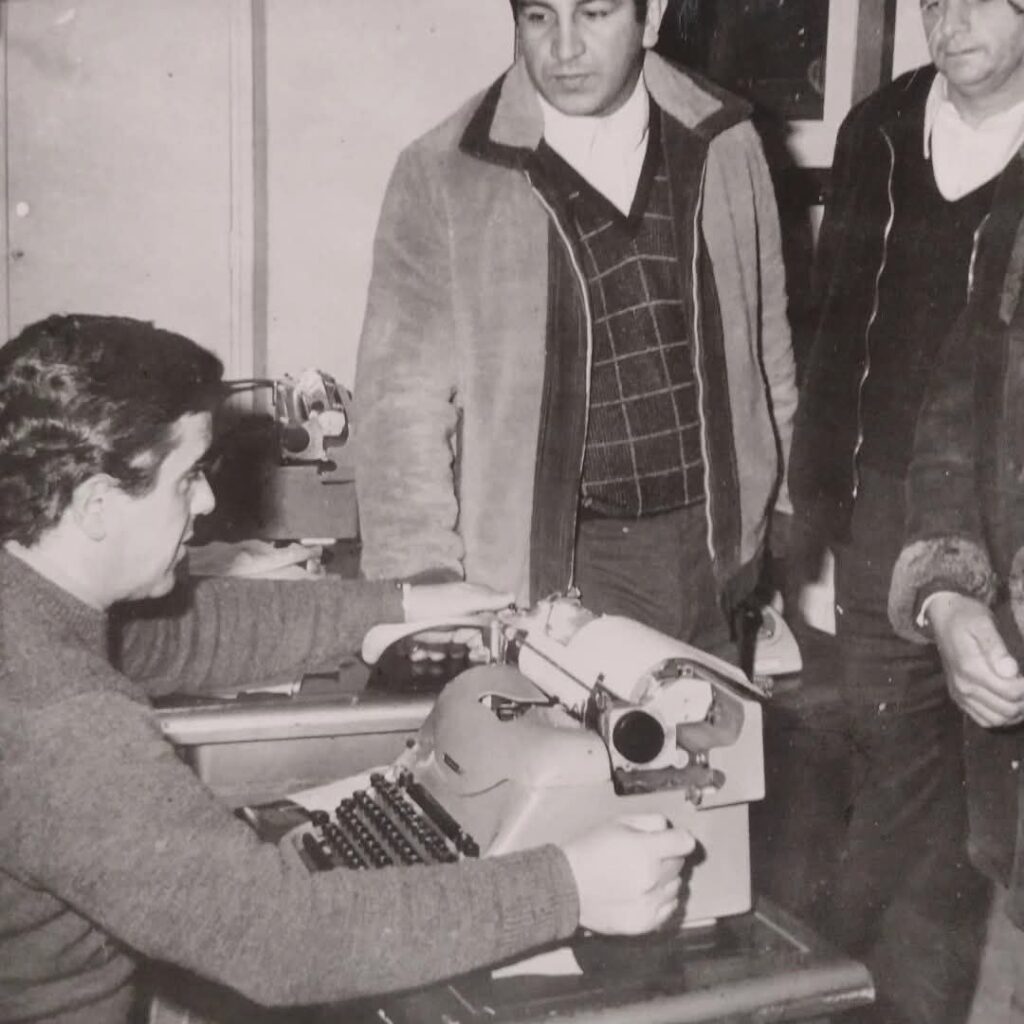

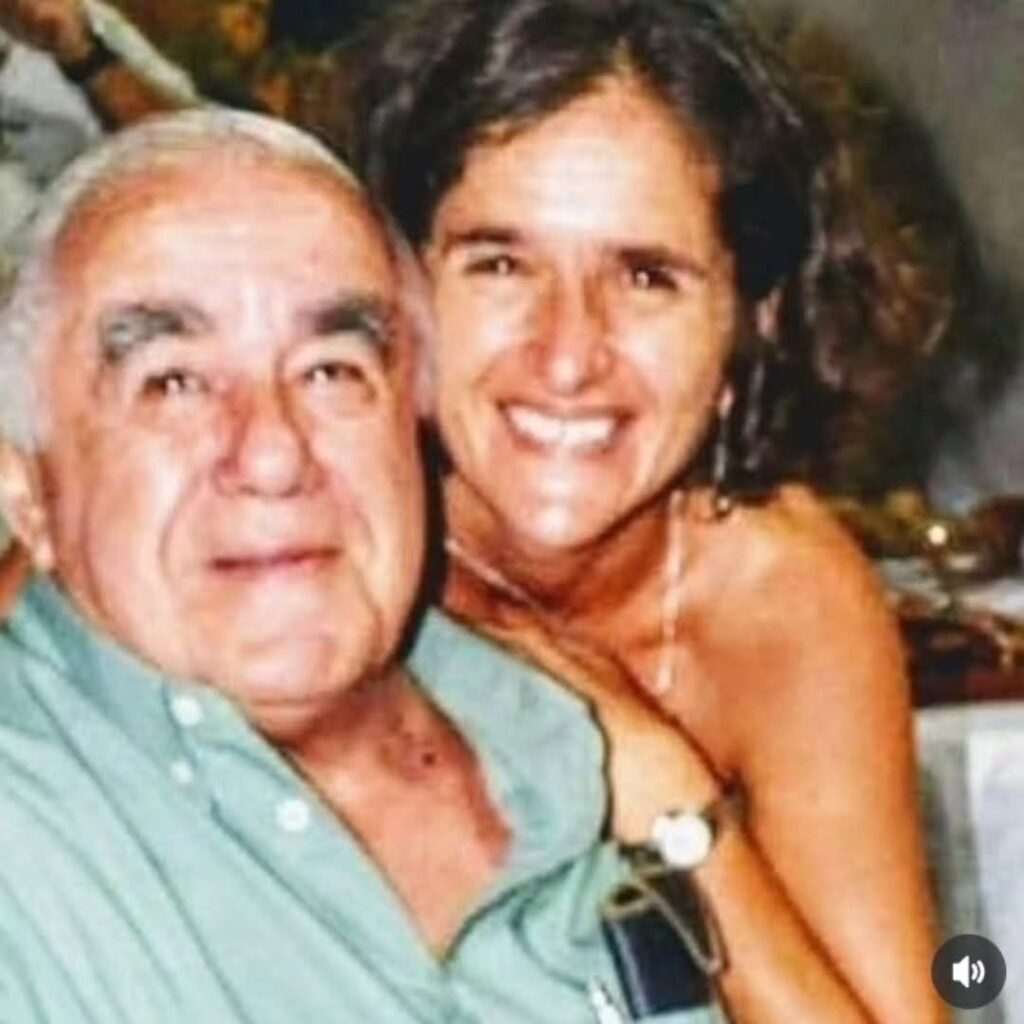

Nota de la Redacción : el doctor Jorge Campos, falleció a los 86 años el viernes 18 de Julio. Fue uno de los abogados más reconocidos de Entre Ríos. Ex fiscal de Estado desde 1983 a 1987, ex senador por la UCR de Entre Ríos (1.999-2.003) y durante muchos años jefe de redacción de El Diario de Paraná, Fotos publicadas en Facebook por su hija Celina.

“La corrupción es el problema más grave que afronta el país”

Ancestros federales. Novel periodista. Montiel en privado: amigo, socio y colaborador. El por qué de una ruptura.

El entrevistado tiene dos méritos a considerar tratándose de alguien que ocupó un cargo de vital importancia y jerarquía en la estructura institucional de la provincia: pasó por ella –al igual que fue senador provincial– no rifó su honra y retornó a la actividad que había realizado durante muchos años. El otro: se atrevió a observar decisiones del mismísimo ex gobernador Sergio Montiel –cuando todo lo que escuchaba era un coro de obsecuentes– de quien fue amigo y socio, aunque los avatares de la política los mantuvieron separados hasta los últimos días del autoritario y polémico caudillo radical. Un repaso por algunas de estas cuestiones y otras de total vigencia con el ex periodista, docente, fiscal de Estado y senador, Jorge Campos.

Línea de pensamiento

—¿Dónde nació?

—En Paraná, el 22 de diciembre de 1938, en esta casa, donde ahora están nuestros estudios (Italia entre Bavio y Perú). Nací en el verdadero sentido ginecológico porque se nacía en la casa y recién en esa época se inauguró la maternidad local.

—Lo cual era muy saludable.

—Sí, venía el médico y la partera.

—¿Cómo era esta parte de la ciudad en su infancia?

—Cambió bastante porque era residencial pero enseguida hacia el oeste o el sur –Bavio al final, Diamante y Concordia– había construcciones más humildes de gente muy trabajadora, del ferrocarril, el mercado central o de la ex cervecería Santa Fe. La plaza era el centro geográfico, comercial y de actividad de la ciudad. La fisonomía edilicia cambió porque muchas de esas casas –muy extensas, con mucho fondo, quintas y gallineros– se transformaron en edificios de pisos de propiedad horizontal o también ocuparon los corazones de manzana con departamentos que tienen una entrada común. Son manzanas muy grandes –de la traza vieja de Paraná– que tienen una cuadra en el sentido de la vieja medida de longitud española: 129,90 metros.

—¿Qué visión tenía como niño de esos márgenes de la ciudad?

—Prácticamente terminaba en la vía del ferrocarril –en plena actividad y muy importante– y el arroyo Antoñico, a donde a veces íbamos a caminar y pasear porque tenía muchísimos amigos de la escuela –incluso en la zona del cementerio. La escuela pública era un factor igualitario donde nos juntábamos y tenía muchos compañeros de estas zonas; igualmente el club (Recreativo) recolectó todo ese abanico que iba desde el cementerio hasta Peñarol.

—¿Qué actividad laboral desarrollaba su padre?

—Fue docente –profesor de Letras– nacido en Victoria, al igual que mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo. Eran de mucha prosapia federal. Mi bisabuelo –coronel Carmelo Campos– combatió en Caceros, Cepeda y Pavón, fue uno de los jefes de López Jordán en los alzamientos, y mi tatarabuelo –Linario Campos– gobernador interino de Entre Ríos –como comandante de la costa del Paraná. Victoria en esa época era un centro muy activo. Mi padre egresó de la primera promoción de maestros de la Escuela Normal de Victoria y vino a Paraná, se recibió de profesor en la entonces Facultad de Ciencias de la Educación, fue a Buenos Aires, ejerció la docencia, volvió en 1922, fue nombrado secretario general de la Gobernación e inició una carrera administrativa hasta que se jubiló.

—¿Y su mamá?

—Era hija de un inmigrante vasco –José María Aranguren– que tenía en esta misma manzana una importante fábrica de madera y en frente –donde está Recreativo– la herrería de obra. Tuvo la formación de las niñas de la época, apuntando sobre todo a lo cultural: era profesora de violín, dibujaba y pintaba muy bien, y hablaba francés de corrido. Era muy creyente y mi padre muy laico, sin embargo formaron una pareja excelente hasta que en 1967 falleció papá, y ella lo sobrevivió hasta 1982.

—¿A qué jugaba?

—En el patio, a la pelota, los autitos, la bolita y los soldaditos de plomo, hasta que vino Recreativo y tuvo prioridad lo deportivo, primero el fútbol y luego el básquet, cuando se hizo la cancha.

—¿Cuáles eran las travesuras típicas?

—Desobedecer alguna orden o un horario… aunque fui bastante aplicado y jamás me castigaron, mucho menos darme un cachetazo.

—¿Cuándo conoció lo de sus ancestros?

—Por vía de la tradición oral a través de mi padre y de sus hermanas, y después comencé a investigar en los libros y lo confirmé. Hay unos trabajos muy interesantes de la historiadora señora (María del Carmen) de Badaracco, de Aníbal Vázquez y (Carlos) Sforza, quienes profundizaron en la historia de Entre Ríos y de Victoria. Allí hubo una concentración muy importante de la inmigración vasca y luego de esta gente que participó en la causa federal.

—¿Cómo le impresionaba esta historia?

—Primero parecía como una novela pero después aprendí el significado de esas luchas y valores, y se siente –dicho con humildad– orgullo de esos ancestros. Mi bisabuelo se tuvo que exiliar en Uruguay –porque al derrotado lo fusilaban– hasta que hubo una amnistía y pudo volver a Victoria. Es una historia interesante porque traduce una línea de pensamiento que también creo haber seguido.

—¿A quién conoció de ellos?

—A mi abuelo pero falleció cuando yo era muy chiquito.

—¿En qué influyó su madre en cuanto a lo cultural?

—Lo que más aproveché fueron sus conocimientos de francés, el cual siempre me gustó, lo traduzco en un porcentaje importante y me fue útil en la secundaria y la universidad, porque hubo profesores que me facilitaron el acceso a literatura francesa en ciertos temas que acá todavía no tenían desarrollo o eran tabú. La música clásica y la zarzuela también me gustan, por herencia de mi madre.

—¿Alguna otra afición además del deporte?

—Fui a la Escuela Bavio, al entonces Colegio Nacional y fui buen alumno, incluso abanderado en ambas instancias. Cuando tuve 15 años ingresé al periodismo, que me absorbió vocación, tiempo y ganas.

—¿El primer deporte que hizo sistemáticamente fue el básquet?

—Sí, y el único, aunque hice fútbol en el Colegio Nacional, softbol, pelota a paleta y un poco de natación. Siempre me convencí que organizada y responsablemente se podían hacer todas las cosas, en contra de la dicotomía de que no se puede ser buen estudiante y deportista. En cuanto a la noche era vedada, porque trabajaba, ya que salíamos de El Diario a la 1.30 o 2 de la mañana, y al otro día había que ir a la facultad.

—¿Qué lecturas fueron importantes antes de ingresar a El Diario?

—Mi padre tenía una muy buena biblioteca clásica: toda la colección de la cultura argentina donde había literatura política, de fantasía, cuentos y me gustaban mucho las biografías. El maravilloso viaje de Nils Holguerson a través de Suecia – de Selma Lagerlöf– me encantaba: era sobre un chico maleducado que viajó sobre el lomo de una oca por ese país. Había muchos libros de Anatole France, La isla de los pingüinos. Más grande leí (Edmondo) De Amicis… (Domingo) Sarmiento, (José) Ingenieros, José C. Álvarez… Incluso cuando nos íbamos de gira por el básquetbol me llevaba algunos libros.

—¿Cuáles eran los prohibidos y “políticamente incorrectos”?

—La literatura política que no era conveniente tener o exhibir, sobre todo por el régimen (peronista) durante el cual hice la escuela primaria y hasta cuarto año de la secundaria.

—¿Por ejemplo?

—Las obras de (Alfredo) Palacios, autores franceses de la República, como (Barón de) Montesquieu y (Jean-Jacques)Rosseau, los autores de la tradición liberal en la cual nos habíamos formado.

Redacción de amigos

—¿Por qué el periodismo?

—Porque se vinculaba con la orientación de mis estudios en las ciencias sociales. Tenía un profesor en la facultad que siempre decía que los muchachos tenían dos inclinaciones extra universitarias: el teatro o el periodismo (risas). A mí se me dio por el periodismo y el teatro nunca me atrajo. Siempre fui lector y en 1954 me ofrecieron si quería entrar a El Diario como cronista deportivo. Entré y tuve la suerte de que a fin de año se produjo una vacante de corrector, que me ofrecieron y acepté, ya que tenía buena formación y redacción. Recorrí todo el escalafón porque fui cronista deportivo, corrector, redactor, editorialista, jefe de Deportes y finalmente secretario de Redacción, cuando me retiraba.

—¿Cómo era esa Redacción?

—En la primera época la corrección se hacía de noche y eso duraba hasta que se cerraba la última página y cuando pasé a la redacción estaba un par de horas a mediodía para el turno de gráficos que entraba a las 14, y después a la noche iba de nuevo hasta el cierre, salvo que hubiera alguna emergencia o entrevista.

—¿El periodismo era la vocación y la abogacía el mandato familiar?

—No sé, las dos cosas. Siempre me gustaron mucho las ciencias sociales y no podría decir cuál primó, pero en ambos hubo vocación y profesionalismo. El periodismo tuvo su etapa muy linda pero después había que enfrentar otras obligaciones y necesidades, lo cual me volcó al ejercicio del Derecho, la docencia y la función pública.

—¿Qué disfrutaba más del periodismo?

—La Redacción era de gente muy amiga…

—Y notable.

—Sí, estaban Marcelino Román, Luciano (Kiko) Cozza –un destacado dibujante–, Juan Carlos Lerena, (Moisés) Jarupkin –en Deportes– Raúl Miranda –que cubría música, teatro, ópera–… Después me orienté hacia las entrevistas políticas, y las cuestiones universitarias y legales.

—¿Entrevistas que recuerde por la buena factura o por el personaje?

—Entrevisté a mucha gente: (Arturo) Illia, Santiago Fassi, Oscar Alende, Horacio Sueldo e Ítalo Lúder, que estaban en el primer plano de la política nacional. Rescato una a Agustín Tosco, un dirigente gremial ajeno a todas las veleidades del poder y del poder económico, y con una sólida formación. Un gringo grandote y sus manos eran como una pala. Charlamos y venía muy caliente de Santa Fe porque aparentemente lo que habían publicado no era lo que había dicho. Terminamos la entrevista, la quiso leer y le dije: “No Tosco, ésa es mi responsabilidad”. A las dos semanas –a la noche– apareció un señor medio embozado que me traía un mensaje de agradecimiento de Tosco, porque la entrevista había sido un fiel reflejo de lo conversado. También a Raymundo Ongaro –que estaba en la clandestinidad– y a Horacio Sueldo –dirigente de la Democracia Cristiana– quien andaba con un maletín con una peluca y una pistola 11.25. En el deporte lo entrevisté a Bonavena, que llegó como a la una y media de la mañana, cuando ya nos íbamos; a Andrés Selpa, algunos Pumas, a El mago (Alberto) Cabrera… Ángel Magaña, el cineasta Rodolfo Kuhn, Carlitos Balá, gente del Derecho como Enrique Díaz de Guijarro, Terán Lomas y Río Acoba… Todos desfilaban por El Diario y era parte de la agenda de la gente que venía a la ciudad.

—¿Cómo se vivía la tensión con el gobierno peronista?

—Mi padre no era peronista y tampoco lo fui, lo cual no quiere decir que haya sido antiperonista, al contario, defendí a mucha gente peronista, con mucho gusto, en el Colegio Nacional –donde producida la revolución del 55 se pasó de la peronmanía a la peronofobia. También tuve compañeros a quienes se los perseguía y pretendía expulsar del centro de Estudiantes de Derecho, a quienes defendí. En la última época del 53, 54 y 55 –cuando vino la UES (Unión de Estudiantes Secundarios)– nos desalojaron del colegio porque no queríamos concurrir a un acto político y había profesores muy vinculados al régimen que hacían notar esa calidad. El ser buen alumno me significó tener que soportar algunas cuestiones porque no era partidario del sistema.

—¿Coyunturas críticas en El Diario?

—Hubo un problema importante en 1958 –cuando ganó (Arturo) Frondizi. Previo a eso había sufrido una serie de clausuras y la comisión de control del papel se hacía sentir. Ese año acá gana Raúl Uranga, quien tuvo un conflicto muy serio con el doctor (Arturo) Etchevehere, que había hecho la campaña a favor de él y de Frondizi. De la noche a la mañana El Diario pasó a la oposición. Con (el brigadier Ricardo) Favre estábamos en permanente conflicto; era muy soberbio y El Diario tenía prohibida la publicidad oficial. Un día hablaron para saber si tenían inconveniente en publicar un aniversario matrimonial de él, se publicó y al día siguiente –con su misma soberbia– envió una página de publicidad. Etchevehere se la rechazó y a la noche vino el secretario general de la Gobernación con el escribano mayor de Gobierno a labrar un acta. Etchevehere me llamó –aunque nunca fui ni quise ser abogado de El Diario– y dejé asentado que –como empresa privada– se tenía el derecho de publicar o no lo que consideraba oportuno.

—¿Hay simetría con aquella época en cuanto a los ataques y presiones que han sufrido durante el kirchnerismo algunos periodistas y empresas?

—Actualmente no lo vivo porque no estoy en El Diario.

—No me refiero a El Diario.

—Hay cierta similitud en lo que concierne a la publicidad oficial, que está absolutamente digitada hacia medios que responden a los intereses del gobierno. Con (Enrique) Cresto también pasó y nunca había un aviso oficial; diga que El Diario tenía una gran cartera comercial provincial y nacional. Ahora cambió su composición societaria y evidentemente, también, su orientación.

—¿Lo lee actualmente?

—A través de Internet y solo lo recibo los domingos. Hay una diferencia muy grande con lo que era en otras épocas, sobre todo en el interés por los contenidos, no por la orientación política. Hay temas vinculados a aspectos muy importantes de la ciudadanía como la educación, la Universidad y la ley –con un lenguaje sencillo– que no tienen reflejo. Es un vacío importante que debería llenarse, aunque hace mucho tiempo que no estoy en “la cocina”.

El Derecho y su dinámica

—¿Grandes maestros que tuvo del Derecho?

—Tuve la suerte de vivir una de las grandes épocas de la Facultad de Derecho de Santa Fe porque me recibí en 1967. La revolución de Onganía fue nefasta para las universidades. Escuché a profesores como Luis Jiménez de Asúa –autoridad mundial en materia Penal. Además había sido presidente de las Cortes Españolas en el exilio y autor de la Constitución de la República Española. Además de sus conocimientos técnicos, tenía una dicción y un discurso formalmente bello, y había que estar muy atento porque te arrastraba la forma. También fue profesor Rafael Bielsa y quien nos daba Derecho Romano era (Roberto) Rey Ríos, austriaco de ascendencia judía, que había disparado de Europa y que dio clases en la Universidad de San Marcos (Lima). Aparte de ser un romanista de primera mano y que estudió en las fuentes, en ese momento estaba escribiendo un libro sobre Lingüística aymara, quichua y guaraní. En Historia Constitucional, el doctor José Carmelo Busaniche; el profesor de Internacional Privado –uno de sus fundadores– era Bernard Goldsmith; Elías Guastavino –quien después estuvo en la Corte–… era un plantel docente formidable.

—¿Qué reflexión hace en torno a la Justicia luego de formarse con estos destacados exponentes del Derecho y haber transitado el mundo judicial desde distintas funciones?

—El Derecho como todo producto social tiene su dinámica. El que aprendimos en la facultad puede ser analizado desde dos puntos de vista: uno, los principios básicos jurídicos, que son prácticamente inmutables, y después la aplicación práctica que es la ley, que sobre todo en los últimos tiempos ha cambiado sustancialmente, en la mayoría de las especialidades. Lo que es gratificante es habernos formado en la lógica jurídica y la ley es una consecuencia de eso que responde, muchas veces, a circunstancias que se producen en la sociedad. Por lo general el Derecho viene después del hecho; se produce la relación y el Derecho la regula. El extraordinario avance que ha tenido la sociedad y particularmente la tecnología determinó que el Derecho cambie en algunas circunstancias para bien y en otras para mal, en una dinámica social que cada vez es más acelerada. Hoy el gran desafío es responder a ese extraordinario desarrollo tecnológico y científico. Esa formación me fue muy útil cuando tuve mi paso por la Legislatura como senador en cuanto a la estructura de la ley y cuáles era las que estimaba como apropiadas.

—¿Qué está leyendo actualmente?

—Me gustan las biografías y la Historia constitucional, y hago algún escape con una novela en la cual haya algún respaldo importante de hechos ciertos o de política internacional. Dejé la docencia universitaria después de 40 años y estoy muy dedicado al estudio. Obviamente que leo los periódicos, rescato algún antiguo libro para releerlo y sobre todo sobre Artigas y los pueblos libres, que de alguna manera enlaza con mis ancestros.

—¿Qué actividad le dio más gratificaciones?

—Soy un agradecido porque desarrollé muchas actividades –el periodismo, el deporte, la política y el Derecho– y en todas tuve momentos difíciles pero muchas gratificaciones, fundamentalmente con mi familia. Para que uno pueda hacer todo eso tiene que haber una familia constituida que lo acompañe porque es tiempo, dolor, esfuerzo y dolores de cabeza, que repercuten en el ámbito doméstico. Siempre digo que hay que tener un frente interno sólido y tuve en mi esposa una compañera ideal, y en mis hijos, a los cuales he tratado de transmitirle estos principios fundamentales de convivencia y de lógica jurídica.

“Me opuse a un aumento de sueldos y casi me echan”

Cualquier parecido con la realidad –en la cual una presidenta ejerce el Poder Ejecutivo Nacional– es eso, una coincidencia: sucede que Campos recuerda que en el segundo gobierno de Sergio Montiel no existían reuniones de gabinete sino “asambleas aplaudidoras”, factor que –además de las diferencias en cuanto a ciertos objetivos políticos– fueron decisivos para que una sólida amistad terminara sin pena ni gloria.

—¿A Sergio Montiel lo conoció en el Colegio Nacional?

—No, él tenía 11 años más que yo. Lo conocí del deporte, la política y posteriormente de trabajar juntos muchos años en la profesión y luego en la función pública.

—¿Fueron amigos?

—Sí.

—¿Había algún aspecto de su personalidad en el trato personal, que fuera muy distinto de lo que era públicamente?

—Era un hombre muy estudioso, tenía muchos conocimientos en Derecho Público y sobre todo de la Historia constitucional. En el trato cotidiano tenía una familiaridad que posteriormente aparecía un poco desdibujada frente a la opinión pública con esa imagen autoritaria. Tuvimos mucha relación porque fueron 17 años que compartimos el estudio, fui su fiscal de Estado en el primer gobierno y cuando fui senador ya tuvimos, lamentablemente, algunas diferencia, sobre todo en algunos objetivos políticos que generó un distanciamiento.

—¿Cómo fue el ofrecimiento del cargo de fiscal de Estado?

—Cuando se organizó el gobierno en 1983, Montiel me ofreció dos cargos: la presidencia del Banco de Entre Ríos o la Fiscalía de Estado. La primera no me interesaba porque es una actividad en la que no intervine y no me gustaba porque sé cómo se maneja en cuanto a las relaciones y conveniencias sociales. Para la Fiscalía era un momento muy particular porque se volvía a la democracia y había que organizar la administración, restablecer el equilibrio de los poderes y las instituciones. Fue una tarea full time y de mucha intensidad. Terminamos con un promedio de 1.600 dictámenes por año, más la atención de los juicios, el asesoramiento a legisladores e intendentes, y otras funciones que luego desaparecieron – como por ejemplo integrar el directorio de la Lotería, como carga pública. Intervenimos en la comisión de adjudicación de viviendas porque cuando se hizo la primera adjudicación del IAPV hubo cerca de 2.000 recursos y en la elaboración de la ley de reconocimiento de servicios fictos de todos los empleados echados sin sumario de la administración.

—¿Cuántas horas le dedicaba?

—Iba a la mañana a las 8 y me quedaba hasta las 14.30, y volvía a las cinco y estaba hasta las once u once y media.

—¿El desafío más importante desde lo técnico jurídico y por el componente político en juego?

—Varios: uno, el problema de Santa Elena y otro el gasoducto –un tema muy duro con Techint, al punto que cuando se hizo la primera licitación fue declarada desierta. Toda la redacción de esa decisión la hice yo, lo cual determinó que las condiciones operativas y financieras mejoraran notablemente. Me tocó afrontar lo de las Lechiguanas, donde se ganó el juicio enfrentando a intereses poderosísimos de Buenos Aires y de fuera del país, con lo cual la Provincia se ahorró 25 millones de dólares –y nosotros, obviamente, no teníamos por qué cobrar un peso. Hubo que arreglar los juicios en los distritos donde había citrus por la cancrosis. Se trabajaba bien, a diferencia del segundo gobierno, cuando las cosas cambiaron.

—¿En qué sentido?

—En el primer gobierno a las reuniones de gabinete iban quienes tenían que ir y se decidía un montón de cosas; en el segundo gobierno eran más asambleas aplaudidoras que reuniones de gabinete.

—¿Tuvo discusiones fuertes?

—Sí e inclusive le observé decretos, siendo fiscal de Estado: no lo hacía de callado sino que venía el decreto y le decía: “Mire doctor –porque siempre nos tratamos de usted– acá está esto; esto está mal por esto y por esto. Cómo lo arreglamos”. No creo que haya habido muchas personas capaces de observarle un decreto a Montiel…

—¿En algún momento pensó en renunciar?

—No, no. Tuve discusiones, me opuse duramente a un aumento de sueldo para los funcionarios y me dijeron que si lo rechazaba me iban a rechazar por decreto. Entonces lo doné anónimamente a las cooperadoras de dos escuelas.

—¿Qué fue lo que comenzó a lesionar la amistad con Montiel?

—Todo el proceso del segundo gobierno.

—¿Algo puntual?

—Fui advirtiendo cierto distanciamiento que lo atribuyo a que tuve la suerte de ser muy acompañado por la ciudadanía en las elecciones en 1999. En Paraná, el gobernador ganó por 580 votos, el intendente por 1.000 y yo por 7.500. En las candidaturas uninominales en todo el departamento el más votado fue De la Rúa y luego yo. Eso generó cierto escozor al punto que cuando llegué al Senado y me eligieron vicepresidente primero –tercero en el orden constitucional– no me invitaban a las reuniones de gabinete, a pesar que podían darse las circunstancias –y en un momento se dieron– de que tuviera que quedar a cargo del gobierno. El punto culminante fue lo del juicio político y la emisión de los bonos –en cuanto a la pretensión de hacerla por decreto, a lo cual me opuse cerradamente por lo político e inconstitucional. El distanciamiento, lamentablemente, tuvo consecuencias muy feas porque estuve dos años prohibido en la Dirección de Prensa y no se podía informar sobre todo mi trabajo legislativo –como el salvataje legal que se hizo de la Casa de la Cultura, cuando el Poder Ejecutivo quería transformarla en oficinas públicas.

—¿Cómo jugaba el entorno de los “Sí Sergio”?

—Montiel pudo haberse rodeado de otra gente; nada que ver con el primer gobierno que tenía otro nivel de colaboradores. A esa gente en vez de colaborar para superar estas circunstancias le convenía que me mantuviera distanciado. Otras personas han dicho que yo era de las pocas personas a las que (Montiel) escuchaba.

—¿No recompusieron la amistad?

—No, lamentablemente no, incluso hubo un lamentable hecho ya que en una entrevista al Poder Ejecutivo –obviamente pagada por el Estado– se me acusó de “sedicioso” y de “querer ser gobernador”. Era un reflejo de una circunstancia que se planteaba en los pasillos de la Legislatura en cuanto a que si el juicio político prosperaba, me elegirían a mí –peronistas y radicales. ¡Imagínese! De ahí se pasó a la calificación de sedicioso. Cuando se advirtió que el juicio político no pasaba por mí sino por otros parámetros hubo un intento de recomposición, y me mandaron toda la flota de submarinos y gente amiga en común. Lo único que quería era que así como había salido en ese programa, se lo desmintiera. Me ofrecieron viajes, entrevistas y prensa pero –les dije– que esas cosas no me interesaban. No se hizo la desmentida y así quedó.

—¿Le parecía –más allá de las cuestiones propias de la política– un Montiel desconocido, tratándose de su amigo?

—No hubo posibilidad de conversar y el doctor Montiel nunca le dio mucha trascendencia al juicio político hasta el día de la votación, cuando advirtió que venía muy pesado. Nosotros lo veíamos y como vicepresidente primero del Senado junto con el senador (Pedro) Moix –como presidente del bloque– le pedimos una audiencia que nunca nos dieron, no obstante que podíamos entrar al despacho de Montiel sin anunciarnos. Pero era para respetar la jerarquía. El juicio político estuvo a un voto de la suspensión y hubiera sido extremadamente peligroso para él. Incluso en varios colegas radicales advertía una posición muy negativa.

—¿Se desilusionó de la vida política?

—No, porque mantengo mi filiación partidaria pero me desvinculé. También tuvimos algunos chispazos con la dirigencia partidaria. Hace rato que en el partido no se discute política sino candidaturas, muy personalizadas y repetitivas. Se está en una gran deuda con la sociedad.

“El déficit de los organismos de control es muy grande”

Campos analizó los distintos factores que favorecen la corrupción generalizada en el Estado, señalando en tal sentido el déficit de los organismos de control, los altos costos de la actividad política y el temor de los tribunales a enfrentar al poder.

—¿Qué porcentaje del presupuesto estatal se lleva la corrupción y la corruptela en sus distintas formas y grados?

—Poner un porcentaje de mi parte sería azaroso; estoy convencido de que es una parte importante de los recursos públicos y, más aún, me atrevería a decir que es el problema más grave del país. Siempre traté de estimular el desarrollo y funcionamiento de los organismos de control, tanto en la Fiscalía, la Legislatura, la Contaduría General y el Tribunal de Cuentas. Me llamaba la atención en algunas encuestas cómo la gente postergaba la corrupción frente a otros problemas como la inseguridad, la inflación o la falta de trabajo. Pero en los últimos tiempos, también, he visto que hay una reacción en ese sentido y ocupa un lugar preponderante en la escala de factores negativos. No en vano –leyendo en los crípticos mensajes de la iglesia– el Papa destacó el tema y no es una casualidad, porque lo está viviendo en su propio Estado y lo vivió en Argentina.

—¿Qué fue lo más grosero observado en ese sentido estando en la función?

—Me quisieron –vamos a decir– “interesar” cuando el tema de las Lechiguanas. Imagínese cuánto valía un guiño mío en 25 millones de dólares, además frente a gente acostumbrada a ese tipo de manejos –vinculada a intereses y estudios jurídicos de Buenos Aires y otras partes. Se estrellaron con una pared y fue tan así que quien me hizo la oferta cuando bajó del avión ni siquiera se despidió. Habrá dicho: “Esta lombriz representante de tierra adentro.” Son cosas que dejan su satisfacción porque cierta vez fui por una cuestión profesional a Buenos Aires al estudio del doctor Aramburu –que le manejaba todas las cuestiones a la señora Fortabat. Había varios abogados y uno me dice: “¿Usted no participó alguna vez…?”, “Sí” –le dije– “era fiscal de Estado.” Y agregó: “Ese juicio se comentó acá porque fue el único que nunca pudieron arreglar.” Peleábamos contra todos esos intereses con una birome.

—¿Y cómo senador?

—Aspirábamos a concretar algunas ideas de la campaña. Hoy no hay ideas sino candidatos sin programas. Lo que menos se hace en los partidos políticos es hablar de política y todo es en contra o a favor de, pero no hay ningún proyecto que se discuta. Cuando fui al Senado provincial llevamos una serie de propuestas que concretamos y otras no pudimos. Por ejemplo, el proyecto final de creación de la Uader –una propuesta de campaña y que hubo que superar impedimentos– se aprobó, al igual que el de los tribunales de Familia, la Ley Orgánica del Jurado de Enjuiciamiento, la creación del Colegio de Corredores Inmobiliarios y el proceso penal abreviado. En cuanto a otras propuestas la crisis dificultó mucho el movimiento de la Legislatura –especialmente en Diputados– abocada de lleno al tema del juicio político a Montiel.

—¿Cuál es el factor más determinante del complejo multicausal de la corrupción?

—Algunos factores la estimulan y por otro lado no la controlan. Está el factor humano y hay gente con inclinación a esas operaciones; este factor es incidente y de mucha gravitación. Frente a una sociedad de consumo tan demandante que impone tener lo último para aparecer como exitoso es muy difícil eludir esa tentación. En segundo lugar, la política es una actividad muy costosa y de ahí surgen recursos para afrontar las erogaciones. Hay un déficit operativo muy importante en los organismos de control. Estando en el Senado presenté un proyecto para devolverle al Tribunal de Cuentas las facultades –entre ellas el juicio de responsabilidad– que le quitaron cuando el famoso tema de las cajas de alimentos, y hasta hubo un allanamiento en esa dependencia. Había buena disposición en los dos bloques para avanzar con el tema e invitamos al Tribunal de Cuentas para que hiciera su exposición, pero nunca aparecieron.

—¿Y la Justicia?

—Es muy importante porque no es fácil enfrentar al poder, entonces la demora genera una pérdida de vigencia, muchas veces de elementos de prueba y la posibilidad de investigación.

—Convengamos que acorde a una lectura amplia es la Justicia que supieron construir Montiel y Busti, respectivamente.

—Sí, pero insisto, los organismos de control debieran tener mucho más protagonismo en lo que hace a esas funciones. El Poder Judicial también tiene facultades de contralor y he visto con satisfacción que a través de fiscalía del Ministerio Público, hay cierta vocación de avanzar sobre causas complicadas que han sido “desencajonadas” y tienen impulso en este momento. Es una buena señal y ojalá se siga avanzando. Se está en deuda con el diseño que intentó el Consejo de la Magistratura en cuanto a la designación de los jueces y debiera haber más agilidad. Hay muchos jueces designados como sustitutos –sin haber pasado por ese proceso– entonces son “cuidadosos” al momento de tratar estos temas.

Recuerdo. “Me calificaron de sedicioso y estuve “prohibido” durante dos años por la Dirección de Prensa.”

Conducta. “El aumento de sueldo que rechacé lo doné anónimamente a dos escuelas.”

Vaciamiento. “En el radicalismo no se discute política sino candidaturas, muy personalizadas y repetitivas.”